業務内容

岐阜で相続の相談先をお探しの方へ

私たちの特長をまとめております。相続を得意とする者による丁寧な対応、法律と税の両面からのワンストップサービスなど、ご興味のある方は一度ご覧ください。

参考にお読みください

注意していただきたい事例一覧です。このような事態に陥ることを防ぐためにも、岐阜やその周辺地域の方はぜひお読みいただければと思います。

サイト内更新情報(Pick up)

2026年2月18日

相続登記

相続した不動産の名義変更に関するQ&A

相続によって不動産を取得した人が、名義変更の手続きを行います。相続が発生したとき、自動的に不動産の名義が相続人へと変更されるわけではありません。不動産を相続人の名義に・・・

続きはこちら

2026年1月7日

相続税

相続税申告で用いられる小規模宅地等の特例について

小規模宅地等の特例とは、相続税の申告が必要な場合に、被相続人等が一定の目的で利用していた土地について、一定の条件を満たす場合には、その評価額の減額を認める制度です。利用・・・

続きはこちら

2025年12月16日

手続き

印鑑登録ができない場合の相続手続きの進め方

相続手続きを進めるうえで、印鑑証明書の提出を求められるケースは多くあります。ただ、以下のような事情がある場合には、印鑑登録ができないため、日本にある財産について、どの・・・

続きはこちら

2025年11月4日

遺言

遺言書を作成する際の注意点

ご自身の相続対策のために、遺言書を作成しておきたいと思われる方は多くいらっしゃるかと思います。ただ、弁護士としてお客様からのご相談に応じている経験からすると、相談前に・・・

続きはこちら

2025年10月9日

手続き

預貯金を相続する手続き

亡くなった方の財産の中に預貯金がある場合、相続するためには金融機関での手続きが必要です。この手続きにおいては、遺言書があるか無いか、遺言書が無い場合には、どのような方式で・・・

続きはこちら

2025年8月15日

遺産分割

遺産分割協議書作成のポイント

亡くなった方が遺言書を作成していなかった場合、相続人全員で誰がどの遺産を相続するかを決め、遺産分割協議書を作成する必要が生じます。遺言書を作成していた場合でも、遺言書・・・

続きはこちら

2025年7月29日

相続放棄

相続放棄に関する注意点

相続放棄をするためには、相続放棄をするということを他の相続人や債権者に伝えるだけでは十分ではありません。相続放棄をする意思を家庭裁判所に申述し、その申立てが受理される・・・

続きはこちら

情報を更新しています

相続に関する情報を日々更新しています。様々な情報を掲載していますので、参考にご覧ください。

お客様の利便性のために

できる限り多くの方の相談にかかる負担をなくそうと、駅の近くに事務所を設けています。岐阜駅のすぐ近くにも事務所があります。詳しい場所はこちらからご確認ください。

相続において専門家同士が協力できることの強み

1 相続においてはさまざまな知識が必要になる

相続には、さまざまな専門的な知識が必要になります。

たとえば、遺産分割を例にすると、遺産分割をどのように進めればよいのか、法律上はどのような問題があるのか、紛争になってしまった場合には、法的にどのような手続きをとればいいのかといったように、法律に関わる事項には、法律についての専門的な知識が必要になります。

そのほかに、相続税の申告が必要であるのか、申告が必要である場合には、どのように相続財産を評価すればよいのか、申告手続きはどのように進めればよいのかといったように、税金についての専門的な知識も必要になります。

ここで注目したいのは、法律についての専門的な知識を持っているのは弁護士ですし、税金についての専門的な知識を持っているのは税理士というように、それぞれ異なる専門家が専門的な知識を持っているということです。

このほかにも、相続財産に不動産が含まれていれば、不動産の名義変更の手続きが必要になり、これにも登記など専門的な知識が必要になります。

この手続きについての専門的な知識を持っている専門家は、不動産登記の専門家である司法書士だということになります。

このように、相続においては、さまざまな専門的な知識が必要になるため、さまざまな専門家の関与が必要になるのです。

2 相続では専門家同士が協力しないと失敗してしまうことがある

相続手続きにおいては、さまざまな専門家が関わる必要があることは上に述べたとおりですが、それぞれの専門家が協力して手続きを進めていかないと失敗してしまうリスクがあります。

たとえば、弁護士が関与して、遺産分割の手続きを進めていき、法的には何ら問題のない遺産分割協議が成立したとします。

しかし、税理士がその内容を確認すると、相続税の観点からは、使おうと思えば使えた特例が適用できなかったり、相続税の申告期限のことを考えていなかったりして、結果的に相続人全員にとって望ましいものではなかったということがありえます。

また、せっかく遺産分割協議が成立したとしても、不動産の登記手続きに必要な書類が作成できていないために、司法書士が手続きを進めることができず、そのような書類の作成に他の相続人の協力が得られず、結果的に手続きを進められなかったということもありえます。

このような事態が生じてしまう原因は、それぞれの専門家がそれぞれの専門分野についての知識しか持っておらず、それぞれの分野の中でだけ手続きを進めてしまうということにあります。

ここで、相続に関わる専門家同士が、それぞれの手続きを進めるうえで、情報や知識を共有し、連携して対処することができれば、このようなリスクを避けることができます。

このように、相続手続きにおいては、専門家同士が協力をしないと失敗してしまうことがありますので、注意が必要です。

3 ワンストップで手続きを進められるメリットがある

専門家同士が協力できる環境があれば、手続きを依頼する側にとっては、ワンストップで手続きを進められるメリットがあります。

たとえば、弁護士に依頼して遺産分割が成立した場合、そこから税理士を探して相続税申告を依頼すると、相続についての経緯や事情を初めから説明する必要がありますし、手続きに必要な書類もあらためて取得する必要があることもあります。

ここで、弁護士と税理士が連携できていると、それぞれの経緯や事情が共有されており、必要な書類も併行して取得できるように手続きを進めていくことができます。

このような連携できていると、手続きを依頼する側にとっては、ワンストップで相続を依頼することができ、時間や費用を効率化できるというメリットがあります。

4 専門家を選ぶときのポイントとは

このように、相続においては、さまざまな専門家同士が協力して手続きを進めることが非常に重要です。

そのため、専門家を選ぶときは、その専門家の専門分野に関する知識や対応能力だけでなく、その他の分野の専門家と協力して進めることができる環境にあるのかを確認したうえで選ぶことが重要です。

たとえば、弁護士と税理士が協力関係を結んでいる事務所を選ぶことが重要でしょう。

法人化をしていれば、弁護士法人や税理士法人となっていますので、これらが協力できる体制にあるのかどうかを確かめるのがよいでしょう。

さらに、専門家の中には、相続の法務や税務の両方に詳しく、弁護士と税理士の両方の資格を持った専門家もいます。

その場合、専門家同士が協力できる体制があるのかを確かめるまでもなく、その専門家に依頼すれば問題はありませんので、そのような専門家を探すこともよいでしょう。

不動産の評価に強い専門家に相談したほうがよい理由

1 不動産の評価額の決め方は1つではない

⑴ 相続における不動産と預貯金の違い

相続財産を評価する上での不動産と預貯金の違いは、不動産の方はその価値が必ずしも明確ではないという点です。

預貯金はその額面がそのまま評価額となりますが、不動産は異なります。

不動産は所有しているだけでは正確な価値は分からないため、複数の方法を使い分けて評価することとなります。

⑵ 固定資産評価額

不動産の評価方法には、固定資産評価額や路線価、公示地価、時価といった複数のものがあります。

固定資産評価額は、市町村が固定資産税や都市計画税を課税するにあたって不動産を評価した額です。

この額は、市町村からの固定資産税の納税通知書や評価証明書などで確認することができますので、把握することは容易です。

⑶ 路線価

路線価は、相続税などの計算をする際に必要な不動産の評価額で、国税庁が定めている方式によって評価されるものです。

基本的には、土地が接している道路それぞれに設定された1平方メートルあたりの価額から土地の面積に応じた価格を計算し、土地の形状などの必要な補正を加えて、計算します。

全国のそれぞれの道路に付されている路線価が分かる路線価図や不動産の大まかな情報をもとに、計算をする必要があります。

⑷ 時価

時価は、実勢価格などともいわれ、不動産が実際に取引をされる際の価格です。

おおまかな金額を確認するのであれば、不動産業者が把握しているその土地周辺の取引事例などをもとに評価する査定によって、確認することができます。

この査定額はあくまで参考ですので、正確な評価額を把握しようと思うと、不動産鑑定士による鑑定が必要です。

ただし、この不動産鑑定では、行政上の規制などの非常に細かな要素も考慮し、複数の観点から評価をした上で適切な評価額を検討していきますので、実施する場合には多額の費用がかかります。

⑸ 状況に応じて適切な評価方法を選択する必要がある

このように不動産については、複数の評価額がある一方で、どのような評価をするべきなのかは事情によって異なりますので、それぞれのケースに応じて考える必要があります。

2 相続において不動産が関わるときは注意が必要

相続において不動産が関わってくることは多いですので、上記のように不動産の評価が複数あることに注意しなければなりません。

なぜなら、不動産をいくらで評価するのかによって、相続の結果が大きく異なる可能性があるからです。

例として、亡くなった方の2人の子どもが相続人であり、不動産が相続財産に含まれているケースを考えます。

2人の子どもが不動産を2分の1ずつ共有するのであれば、特に不動産の評価額を考慮する必要はないかと思います。

しかし、例えば、子どもの一方が相続財産である不動産に住んでいて、不動産を取得することを希望している場合には、その評価額を考慮する必要が出てきます。

ここで、不動産の評価額を必要以上に高く評価してしまうと、その不動産を取得する人は、預貯金など他の相続財産の取り分が少なくなってしまったり、不動産を取得する代わりに支払わなければならない代償金額が高くなってしまったりします。

反対に、不動産を必要以上に低く評価した場合には、不動産を取得する側にとっては有利な結果となります。

仮に、不動産を固定資産評価額で評価した場合には7000万円になり、不動産を取得しない側が手にする財産の額は3500万円となります。

一方で、実際の時価が1億円である場合には、不動産を取得しない側が相続する財産の額は5000万円となります。

このように、不動産の評価をどのようにするかによって、相続ではその結果が大きく異なることがありますので、注意が必要です。

3 不動産の評価に強い専門家が関与する場合

以上のことから、不動産の評価は相続において結果を大きく左右する要素になり得ます。

そのため、単純に内容の把握が容易である固定資産税評価額によって計算すればよいというものではありません。

また、路線価の評価は一定の方法が決まっていますが、これに習熟していない専門家が行うと誤った結果になってしまうおそれがあります。

これ以外にも、不動産が共有持分である場合や、他人に対して賃貸している場合や親族に無償で使用させている場合、心理的な瑕疵にあたる要素がある場合等にはどのように評価するのかなど、不動産の評価に関わる事項を適切に評価するためには、不動産に対する深い知識が必要です。

そのため、このような知識を有している専門家に相談するかどうかで相続に関する結果が大きく異なることがありますので、不動産が相続財産に含まれている場合には、不動産の評価に強い専門家に相談や依頼をすることが大切です。

相続のご相談から解決までにかかる時間

1 それぞれの手続きで異なる解決までの時間

相続のご相談内容には様々なものがありますので、それぞれの相談内容によって解決までにかかる時間の見込みも異なります。

相続人や財産の数、必要となる手続きの種類、相続人同士で揉めているか・揉めていないか等によっても、解決までにかかる時間が変わってくることがあります。

そのため、主な相続のご相談内容ごとに、解決までにかかる時間の目安を紹介します。

2 相続放棄

相続放棄は、自らが相続人となったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所での手続きをしなければなりません。

多くの場合は数週間で申立手続きができますが、場合によっては、申立てに1か月程度の期間を要することもあります。

裁判所に申立てをした後、裁判所で審理がされますが、そこからおおむね1週間から1か月以内に申立てが受理されます。

3 相続税の申告

相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内にする必要があります。

相続税の申告では、ある程度の時間的な余裕があるとはいえ、申告にあたって多くの書類を提出する必要がありますので、なるべく早く着手する必要があります。

遅くとも3か月前までには準備に着手することが望ましいですし、期限近くに税理士に申告を依頼すると、その分の費用の加算がある場合があります。

申告にあたって必要な書類の多くがすでに揃っていれば1か月程度で申告ができますが、そのような書類が整っていない場合には、3か月程度の時間が必要な場合があります。

4 遺言書の作成

遺言書の作成においても、どのような内容の遺言書を作成するのか、遺言書の方式をどのようなものにするのかによって、解決までに要する時間が異なります。

内容をしっかりと考えた遺言書とするためには、資料の確認が必要ですし、公正証書遺言とする場合には、公証役場に提出する資料を準備する必要があります。

このようにして作成する遺言書は、おおむね1か月から2か月程度で作成できることが多いです。

5 遺産分割

遺産分割では、相続人の調査(戸籍の収集)、相続財産の調査、分割方法についての協議が必要です。

必要な作業はその相続によって千差万別ですので、必要な時間を見込むことは難しいです。

遺産分割協議が円滑に進んだ場合には3か月ほどで終わるケースもありますが、協議で揉めたり、不動産の換価が必要であったりした場合には、半年以上かかるケースがあり、調停などの裁判手続きになった場合には最終的な解決まで数年かかることもあります。

相続の生前対策をお考えの方へ

1 適切な内容で相続の生前対策を行う必要がある

相続で生前対策を行う場合、適切な内容で対策を行わないと、かえって相続人同士のトラブルのもとになったり、相続税の節税ができなかったりするおそれがあります。

起こり得るリスクやトラブルを想定しながら、適切な対策をしておかないと、生前対策として意味をなさないものと成ってしまいますので、相続の生前対策をお考えの場合、専門家にまずはご相談ください。

2 遺言書の作成

相続の生前対策として、最も重要なのは遺言書の作成です。

相続人が子ども一人しかいないなど、遺言書を作成することのメリットがほとんどない方もいらっしゃいますが、遺言書を書くことのメリットが全くないという方はまれです。

遺言書を書くことのメリットは、相続におけるトラブルを避けることができるということにあります。

しかし、遺言書の法的効力やその内容に問題がある場合には、相続におけるトラブルにもつながりますので、注意が必要です。

例えば、一部の相続人には遺留分がありますが、これについて十分な考慮をせずに遺言書を作成してしまうと、相続人同士の争いにつながりかねません。

また、遺言書を書き上げたとしても、それが法律上の要件を備えていなかったり、法律上の要件は備えていても、記載によっては相続手続きが進められなかったりすることがあります。

そのようなケースでは、遺言書があることによって、逆に相続のトラブルを発生させてしまいます。

ただし、基本的には、遺言書があることで相続の手続きをスムーズに進められるという場合がほとんどですので、生前対策として遺言書を作成しておくことのメリットは大きいのです。

3 相続税対策

相続の生前対策として重要なのが相続税対策です。

相続税の対策として、生前から、将来相続人が支払わなければならない相続税を検討し、これに備えて対策をしておくことは重要です。

そのために、まずは自分が亡くなった場合に、どの程度の相続税がかかりそうなのかを検討する必要があります。

相続税には基礎控除額があることから、これを超えそうにないという見込みであれば相続税の対策は不要になりますが、これを超えそうであれば、対策をしておくことをおすすめします。

相続税を少なくする方法として、暦年贈与を利用する方法や、生命保険の非課税枠を利用する方法などがあります。

どのような手段をとることがそれぞれの方に適しているかについては、ケーズバイケースですので、相続を専門にしている専門家にご相談されながら対策を進めることをおすすめします。

相続税の対策としては、納税対策も重要です。

というのも、相続税は、原則として金銭で納付する必要がありますので、相続が開始してから納付期限である10か月以内に、相続税を支払う原資を準備する必要があります。

相続税の納付義務のある相続人が、スムーズに支払えるように、例えば、生命保険契約を結んでおいて保険金を原資にできるようにしておくなどの納税対策をするという視点も重要です。

遺産分割についてお悩みの方へ

1 「相続財産が少ないから遺産分割では揉めない」というのは誤解である

「うちは相続財産が少ないから遺産分割では揉めないだろう」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。

しかし、平成29年の司法統計によれば、遺産分割調停になったもののうち、相続財産の総額が5,000万円以下のものが全体の75%を占めているとされています。

遺産分割調停になったということは、相続人の協議がまとまらないなどの理由で裁判所での法的手続きで解決せざるを得なかったということです。

そのため、このような客観的なデータからすると、「相続財産が少ないから遺産分割で揉めない」というのは誤解だといえます。

実は、相続財産が少ない場合に揉めてしまうことにも、それなりの理由があるのです。

遺産分割で特に揉めやすいのは、「預貯金の額が少なく、主な相続財産が自宅のみであり、さらに、その自宅に相続人が住んでいる」というケースです。

このようなケースは、実際にも多く見られるでしょう。

なぜ、このようなケースが揉めやすいかというと、その相続人が自宅に住み続けたいと考えた場合には、他の相続人にも相続財産に対する権利がありますから、自宅を取得するかわりに、他の相続人に対して、その代償として金銭を支払う必要があります。

しかし、代償金を支払おうにも、相続財産に預貯金が無ければ、自分の財産から支出せざるを得なくなります。

その相続人が代償金を支払うことができないという場合には、住んでいた自宅を売却して、その売却金を分けざるを得なくなります。

そうすると、その相続人は、家を追い出されるという事態に陥ってしまいますので、簡単にはそのような結論を受け入れがたいということになります。

より問題を複雑にしているのが、そもそも代償金を支払うとなった場合にも、「適正な代償金額」を算定すること自体が簡単ではないということです。

なぜなら、適正な代償金額を算定するためには、その不動産の価値がいくらかが問題となりますが、この価値を簡単には把握することができませんので、その評価額が争いになるからです。

このように、相続財産が少ないからといって遺産分割で揉めないというわけではありませんので、注意が必要です。

遺産分割協議を進めるうえで、遺産分割について法的に正しい知識が無かったり、進め方を誤ったりした場合にはトラブルとなってしまうことがありますので、できるだけ早い段階で一度ご相談いただくことをおすすめします。

2 遺産分割は正しい手順で進めることが重要になる

遺産分割は、正しい手順で進めることが重要です。

正しい手順で進めなければ、後でトラブルになりかねません。

以下ではその進め方を説明していきます。

⑴ 相続人の調査

まずは、相続人の調査をすることが必要です。

亡くなった方との関係で、誰が相続人になるのかは、法律で順位が定められていますので、まずはこれに従って相続人の範囲を確定させます。

相続人の調査の具体的な方法としては、基本的に戸籍を収集して行うことになります。

まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要となります。

これに加えて、相続人が亡くなった方とどのような関係にあるかによって、必要な戸籍が異なります。

必要な戸籍が揃っていなければ相続手続きは進められませんので、足りない戸籍がないかどうかや、仮に足りない場合にはどのように取得すればよいのかを確認しながら、調査を進める必要があります。

相続人の調査を弁護士などの専門家に依頼すれば、戸籍の取得に慣れていますし、職務上請求という権限が認められているため、職務に必要な限りで戸籍を取得することができますので、スムーズに戸籍を収集してもらうことができます。

⑵ 相続財産の調査

次に、相続財産の調査をすることが必要です。

相続財産の調査方法は、相続財産の種類によって異なります。

不動産の調査方法としては、亡くなった方の住所に固定資産税等の通知書が届いていれば、そこに記載された不動産が相続財産であることが分かります。

しかし、そこに記載されている不動産以外に相続財産があるのかどうかまでは分からないため、その他にも財産が無いかを調査する必要があります。

この調査方法として、相続財産の不動産があると思われる市町村の役所に対して、名寄帳などの取得を申請し、相続財産の有無やその内容を調べるという方法があります。

預貯金の調査方法としては、自宅内から通帳が見つかれば、その金融機関に口座があった可能性が高いということは分かりますし、いくらの残高であるのかを調査することもできます。

しかし、通帳は見つからないけれど金融機関に口座があったというケースは意外に多く、亡くなった方と取引があったと思われる金融機関に口座の有無などの照会をすることが必要なケースがあります。

相続人の立場であれば、基本的に、金融機関に対してこのような調査をすることができます。

3 遺産分割の内容は相続人それぞれの事情に合わせて様々な考慮が必要になる

相続人の範囲と相続財産の範囲が明らかになれば、次は、相続人全員で遺産分割の内容を話し合うことになります。

それぞれの相続人には、法定相続分という割合が決まっていますが、実は、必ずしもそのような割合にしたがって分割しなければならないわけではなく、相続人全員が合意さえすればどのような分け方であっても法的には問題ありません。

例えば、家を継ぐ長男がすべての財産を相続するという内容でもよいということになります。

ただし、相続人が法律上の権利を主張することになれば、法定相続分がいくらであるかが考慮されるでしょうし、寄与分や特別受益といった相続分の修正に影響する事情の有無が話合いの中で出てくることもあります。

遺産の中に不動産があれば、その不動産をどのように分割するのかが話し合われますし、特定の相続人が不動産を取得することになれば、それが他の財産の分割内容にどのように影響するのかどうか、相続人で共同して売却するのかどうか、これらの様々な事情や言い分を考慮しながら話合いを進めなければなりません。

また、相続税の申告の必要がある場合には、分割の内容がどのように相続税の内容に影響を与えるのかを検討する必要がありますし、なるべく10か月の申告期限までに遺産分割の内容を決めるべきということになります。

以上のように様々なことに考慮しながら遺産分割協議を進めますが、万が一、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合には、裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てることになります。

遺言書の書き方でお悩みの方へ

1 遺言書は法律上の要件を満たす必要があります

遺言書は、法律で作成方法が厳格に定められています。

なぜ、このように作成方法が決められているかというと、それだけ重要な財産の処分であるためといわれています。

せっかく遺言書を作成しても法律上の要件を満たしていなければ、法律上、有効な遺言にはなりませんし、そのような遺言書の存在が、かえって相続における問題を引き起こしかねません。

そのため、遺言書を作るのであれば、法律上の要件を満たしていることに最も注意する必要があります。

2 どのような方式で作成するのかを考える必要があります

遺言書を作成する方式としては、主に自筆証書遺言と公正証書遺言による方法があります。

それぞれの方法にメリットとデメリットがあります。

例えば、自筆証書遺言を作成する場合には、費用もかかりませんし、その分、遺言書の書き直しもしやすいと考えられます。

しかし、専門家のアドバイスを受けて作成しないと法的に有効でなかったり、相続手続きがうまく進められなかったりするおそれや、保管がうまくいかず、遺言書が隠されてしまったり紛失したりするおそれがあります。

他方、公正証書遺言を作成する場合には、法的に有効な遺言書を作成できるというメリットはありますが、作成に費用を要しますし、その分、遺言書を書き直したいという場合にも費用が生じるため、書き直しのハードルが高くなります。

遺言者のそれぞれの事情に合わせて、どのような方式で遺言書を作成するのがよいのかを考える必要があります。

3 どのような内容にするのが最適なのかを考える必要があります

法的に有効な遺言書を作成できたとして、作成した遺言書の内容がその方にとって最適であるのかどうかを考える必要があります。

遺言書を作成しようと思ったきっかけが、争いのない相続にしたいと思ったのか、特定の相続人に遺産を相続させたくないと思ったのか、相続税のことを考えたのか、それぞれのご事情によって遺言書を書くにあたり最適な内容は変わってきます。

また、遺言書は作成してから効力を生じるまでにある程度の時間がありますので、作成後の事情の変更にも対応できるような内容にしておくのもよいでしょう。

なお、遺言書はいつでも書き換えることができますので、周囲の状況が変わったり、自分の考えが変わったりした場合でも安心です。

4 遺言書を作成する際はご相談ください

以上のように、適切な遺言書を作成するためには、様々な点に注意しなければなりません。

遺言書を作成する際の注意点については、こちらでも解説していますので、参考にしてください。

私たちも、それぞれのお客様に合った遺言書の作成方法を考え、アドバイスを行っております。

遺言の作成でお困りの方は、お気軽にご相談いただければと思います。

相続の無料相談をお考えの方へ

1 まずは専門家に相談すべき

相続についてのお悩みがある場合には、まずは専門家に相談すべきです。

相続というのは、通常、一人が何度も経験するというものではありません。

その人が相続を経験したことがあるとしても、相続に関する事情はそれぞれですので、今回の相続でも以前に経験したとおりに進むとも限りません。

そのため、相続に関しては、まずは専門家に相談し、手続きの進め方や、手続きを進める上での注意点を確認しておくのがよいと思います。

事前に専門家へ相談をしてから相続の手続きを進めることで、思わぬ不利益を受けることを防ぐことにもつながります。

2 早めの相談がおすすめです

相続放棄のように、相続の開始を知ってから3か月の期限がある場合などには、当然、迅速に相談すべきですが、その他の手続きでも早めの段階から相談しておくことにはメリットがあります。

例えば、遺産分割の場合、相続人の当事者が、相続に関する知識がない状態で分割の話合いを始めてしまうと、遺産分割の考え方や取扱い方法についての意見が食い違ってしまい、揉めてしまう場合があり得ます。

ここで、あらかじめ専門家から、法律上正しい遺産分割の考え方や、円滑に協議を進める方法、今回の相続でのポイントとなる事項のアドバイスを受けておけば、揉めることを防ぐことができる可能性があります。

また、相続の生前対策の例でいうと、もっと前に相談をしておけば相続対策として選択できた方法も、その方が高齢になることによって選択できなくなることがありますので、やはり早めに相談をしておくのが望ましいといえます。

そのため、相続についてのお悩みがあるときは、まずは専門家に早めに相談されるのがよいといえます。

3 相続に詳しい専門家に相談すべき

相続に関する相談は、普段から相続の案件を多く扱っている専門家にすべきです。

なぜなら、相続の場合、様々な手続きがお互いに関わってくるケースが多く、その後の相続の手続きの進み方などを見通した上で、適切なアドバイスが求められますが、そのためには相続に関して多くの経験を持っていることが必要となるためです。

そのため、相続について多くの経験を持っている専門家に相談をすることをおすすめします。

4 無料相談を活用すべき

相続について相談をするにしても、どのようなことを話せばよいのか、相談をすることにどの程度のメリットがあるのか分からないということもあるでしょう。

そのような場合には、費用を払って相談をすることに抵抗もあるかと思います。

そのような方は、相続に関する無料相談を活用することをおすすめします。

最近では、相続に関して、無料で相談を受け付ける事務所も増えてきました。

無料での相談であれば、気軽に利用できるのではないでしょうか。

私たちも、相続に関する相談を無料で受け付けております。

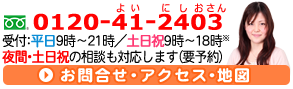

駅の近くにある事務所でご相談をお受けすることができますので、相続についての相談をしたい方は、ぜひご利用ください。

専門家に相続人調査を依頼する場合

1 相続人調査が必要になる場合

相続人調査が必要になるのは、遺産分割によって相続の手続きをする必要がある場合というのが典型的かと思います。

遺産分割は相続人全員によって行う必要がありますので、まずは、その相続人が誰かということを確定させなければなりません。

多くの場合、相続人の調査は戸籍の取得によって行われます。

例えば、亡くなった方に子どもがいる場合には、その子どもが相続人になります。

この場合、「すべての相続人がその子どもたちだけであるかどうか」を戸籍によって確認するためには、「亡くなった方が生まれてから死亡するまでの戸籍」を調べる必要があります。

「亡くなった方が生まれてから死亡するまでの戸籍」という書き方をしたのは、通常、戸籍が1通では済まないからです。

どういうことか説明しますと、人は生まれた後、親と同じ戸籍に入りますが、婚姻によって新しい戸籍が作成されると、そちらに記載が移ることになります。

また、転籍をしていたり、法改正によって新たな戸籍が作成されていたりすることもあります。

相続人調査で「亡くなった方が生まれてから死亡するまでの戸籍」を取り寄せる場合は、これらすべての戸籍の取得が必要となります。

ただし、相続人の方と亡くなった方との関係によって、必要となる戸籍の範囲は異なりますので、詳細は専門家にご相談ください。

2 戸籍の取得の仕方

通常は、亡くなった方の死亡の記載のある除籍謄本から取得し、出生までさかのぼって取得していくことになります。

戸籍は自治体の窓口等で申請をして取得します。

なお、「亡くなった方の本籍地が分からない」という方もいらっしゃることかと思います。

このような場合には、自分の現在の戸籍を取得して、その戸籍の記載からさかのぼっていく方法や、亡くなった方の住民票を取得し、そこの本籍地の記載を確認する方法などがあります。

戸籍は郵送でも取得することができます。

3 相続人調査を依頼するメリット

上記のとおり、相続人が誰かを確定するために必要な戸籍の範囲は、それぞれの状況によって異なります。

専門家に相続人調査を依頼した場合には、相続人の確定のために必要な戸籍を過不足なく取得してもらうことができます。

また、必要な戸籍を取得していくには、戸籍の内容を読み解いた上で、次に必要な戸籍を確認する必要があります。

一般の方は、戸籍を確認することが日常的ではないため、戸籍の記載の意味になじみがないかと思いますが、相続を扱う専門家であればその内容を理解することができますので、戸籍の取得の仕方や相続人が誰であるのかを正確に理解することができます。

また、自分から見て両親や祖父母、子どもや孫などの直系の尊属の戸籍を取得することはできるのですが、兄弟姉妹の戸籍を取得することは、実務上、困難な場合もあります。

そのような場合や、「戸籍の取得の仕方が分からない」という場合、「戸籍の取得の仕方は分かるけど、普段は忙しいから、その手続きを依頼したい」という場合には、専門家に相続人調査をご依頼ください。

特に弁護士等の専門家は、法律上、職務に必要な範囲で戸籍を取得することが認められていますので、取得するのが難しいと思われるような戸籍であっても取得することが可能です。

これにより、スムーズに相続人の調査を進めることができますので、相続人調査は専門家へ依頼していただくのがおすすめです。

専門家に相続についての相談をする流れ

1 まずは相続人と財産の状況を確認します

相続の相談をしていただく上では、まず相続人や相続財産の状況についてお伺いさせていただきます。

相続のご相談内容は様々ですが、相続人や財産の状況によってその後どのような対応を取るべきかが変わってくることもありますので、各種の相続手続きを進めるにあたり前提となる大切な情報です。

2 相続人に関する事項

相続に関して専門家に相談する場合には、まずはどなたが相続人であるかを教えていただく必要があります。

相続が発生した場合に、どなたが相続をする予定なのか、その方の法定相続分はどれほどとなる予定なのかを把握することが、ご相談の前提となるためです。

弁護士にご相談いただく場合には、ご相談内容によっては利益相反等の問題でご相談をお受けすることができないことがありますので、このような観点からも相続人に関する事項は必要になります。

相続人を確実に把握するためには、戸籍を取得して確認する必要がありますが、まずは分かる範囲で教えていただければ差支えありません。

相続人や親族の関係の分かる図を作成いただけると、スムーズに相談ができます。

3 相続財産に関する事項

次に、相続財産に関する事項をお伺いします。

どこにどのような不動産があるのか、どこの金融機関にどのような財産があるのか等をお話しいただきます。

この際に、資料もお持ちいただけると、より適切なアドバイスをすることが可能です。

不動産については、法務局で取得できる不動産登記簿もしくは不動産登記情報、自治体等から通知される固定資産税等通知書をご用意いただけると、不動産の内容や価値についての参考になります。

預貯金については通帳等を、生命保険については保険証書や契約書等の保険契約の内容が明らかになる資料をご用意ください。

その他に、株式や債務等の相続財産に関する資料をご用意いただきたいと思います。

このような資料が無い場合でも、現時点で分かっている情報をもとにご相談をお受けすることができます。

4 具体的なご相談の内容をお伺いします

相続に関するご相談内容としては、生前の相続対策、遺言書の作成、遺産分割協議、遺留分侵害額請求、相続放棄、相続手続き、その他の相続関係のご相談など、様々なものがあります。

上記の中で、相談したい大まかな内容をお伝えいただければと思います。

お話をお伺いした上で、相続人や財産の状況を踏まえ、解決までの見通しなどについて説明がなされるかと思います。

気になっている点や疑問に思う点などがありましたら、相談時に質問し、疑問を解消しておくことをおすすめします。

相続に強い専門家に依頼するメリット

1 専門家のすべてが相続に強いわけではない

相続に関わる専門家としては、弁護士や税理士、司法書士などがいます。

岐阜でも、多くの弁護士や税理士、司法書士が相続に関わっていますが、そのすべてが相続に強いわけではありません。

なぜなら、それぞれの業務分野として、相続の他にも幅広い業務分野があり、よく扱っていて得意な分野とそうでない分野とに分かれているためです。

万が一相続の案件を多く扱っていない場合には、相続に強いとはいえないケースがあります。

一度、他の分野の案件で依頼したことがあるという理由や、単にその人と知り合いだからという理由で依頼されることもあるかと思いますが、その専門家が相続に強いかどうかを確認することはとても重要です。

2 相続の知識や最新の動向を熟知している専門家に依頼するメリット

相続案件を進めるにあたって、相続に関する法律的な知識が必要であることは当然だと思います。

単に法律的な知識だけではなく、例えば不動産についていえば、どのような評価のされ方があるのか、どのような要素が評価額の増額や減額につながるのかなど、相続では幅広い分野の知識も必要となります。

特に、その不動産のある地域の市況などについても理解があることが重要かと思います。

相続法については、近年、民法の規定が改正され、その内容が大きく変わりましたし、相続税についても、控除の要件や効果などが頻繁に変わるため、相続に関する最新の動向を知っていなければ適切なアドバイスができません。

万一、依頼した専門家がこのような知識を持っていなかったり、最新の動向を理解していなかったりすると、大きなリスクになりかねませんので、相続の知識や最新の動向を熟知している専門家に依頼することのメリットは大きいといえます。

3 相続についての多くの経験を持っている専門家に依頼するメリット

依頼する専門家が相続についての多くの経験を持っていることは重要です。

多くの経験を持っていれば、依頼者の方に合わせた様々な内容の提案をすることができますし、その提案内容を実現する際にも、以前の経験を参考に進めることができるため、スピーディーに進めることができます。

また、多くの経験を持っていれば、何か想定していないことが起きた場合にも臨機応変に対応できますし、案件の解決までにかかる時間や費用についても的確に見通すことができるため、依頼者の方にとっても、先の予想が立てやすいといえます。

4 相続に関する他の専門分野にも強い専門家に依頼するメリット

先に述べたように、相続には様々な専門家が関わっています。

ただ、各自が自分の専門分野以外の知識を持っていないことも多いです。

例えば、法律と税金の両方の知識が必要とされる場合、一方の分野の知識が欠けているために当事者が想定していない結果になってしまったり、必要な書類が抜けてしまっていたりするなど、トラブルになりかねません。

また、それぞれの分野の専門家に別々に依頼をするとなると、ご自身で一から説明し直す必要があるため、依頼者の方にとっては負担となってしまいます。

そのため、普段から弁護士や税理士が連携しているところに依頼することには大きなメリットがあります。

相続における期限

1 期限のある相続の手続き

被相続人が亡くなった後、相続人にはやるべき手続きがたくさんあります。

これらの中には期限がないものもありますが、法律上、一定期間中に手続きをしなければ不利益を被ってしまうものもあります。

相続手続きのうち、期限があるものには、以下のようなものがあります。

なお、期限があるものをすべて網羅しているというわけではありませんので、ご注意いただければと思います。

2 相続放棄の手続き

財産を相続する権利を放棄するためには、家庭裁判所にその旨の申述を申し立てなければなりません。

この申述を申し立てなければならない期限は、自らが相続人となったことを知ってから3か月以内です。

この期限については、裁判所に申し立てれば延ばしてもらうことができる場合があります。

3 税金の関係

年の途中で被相続人が死亡した場合には、1月1日から死亡した日までの確定した所得について、準確定申告をする必要があります。

この準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日から4か月以内です。

また、相続税申告が必要な場合もあります。

相続税申告の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

この期限が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

4 遺留分侵害額(減殺)の請求

遺贈や贈与によって相続人の遺留分が侵害されており、遺留分侵害額(減殺)の請求をする場合には、自らの遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に行う必要があります。

また、相続の開始から10年経過した場合は、この請求自体ができなくなります。

5 不動産の相続手続き

不動産を相続した場合、名義変更の手続き(相続登記)が必要になります。

相続登記の期限は、不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内です。

相続登記は法務局に必要な書類を提出することで行います。

6 管轄についての注意

これらの手続きを行う裁判所や税務署、法務局には、管轄が決まっています。

例えば、相続する権利を放棄するための申述申立てであれば、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。

そのため、単に近くて便利だという理由で、自宅から近い家庭裁判所で申立てをした場合、実際に管轄しているのがその裁判所でなければ、場合によっては期限に間に合わないということもあり得ます。

このようなことがないよう、しっかりと手続きをするためには、専門家に依頼するとよいかと思います。

相続に詳しい専門家であれば、適切に手続きを進めてくれることが期待できます。

相続での不動産の名義変更

1 亡くなった方の不動産は名義変更が必要

亡くなった方が不動産を所有されていた場合、相続等を原因として、この不動産を名義変更する必要があります。

名義変更をしていないと、その不動産を売却しようとしたときにすぐに売却ができませんし、誰が所有者なのかが分からない状態が続くと様々な不都合が生じることもあります。

さらに、法改正によって、令和6年4月1日から、亡くなった方の不動産の名義変更、つまり「相続登記」が義務化され、正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合には罰則も設けられました。

亡くなった方の不動産の名義を長期間そのままにしておくのは、必要な書類が散逸したり、関係者がさらに増えてしまったりするリスクもありますから、なるべく早めに手続きをするべきです。

2 登記手続きに必要な手続き

登記がされている不動産であれば、登記名義を変更する必要があります。

この手続きは法務局で行う手続きですが、どの法務局でも手続きができるわけではなく、それぞれの不動産には管轄の法務局が決まっています。

岐阜県内の不動産であれば、以下のホームページで、それぞれの不動産の管轄の法務局を調べることができます。

参考リンク:岐阜地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧

この登記手続きに必要な書類は、ケースによって異なります。

例えば、遺産分割協議によって取得者を決めた場合には、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書と相続人の印鑑登録証明書が必要です。

ここで必要とされる印鑑登録証明書は、発行の期限などはないものとされていますので、発行から日数が経っているものであっても問題ありません。

相続人全員によって遺産分割協議されたことを証明するため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、それぞれの相続人の現在戸籍が必要になります。

代襲相続や再転相続が発生していれば、必要な戸籍が増えてしまいます。

新たな名義人となる方の住所を証明する書類も必要です。

他方、遺産分割協議ではなく、遺言書による場合や、法定相続による場合などで必要な書類は異なりますので、注意しましょう。

3 登記手続きにかかる費用

不動産の登記手続きには、不動産の固定評価額を基礎にして計算された登録免許税が費用としてかかります。

参考リンク:国税庁・登録免許税の税額表

専門家に登記手続きを依頼する場合には、専門家への手数料もかかります。

加えて、上記で案内したような必要書類を揃えるための費用もかかります。

4 登記されていない建物の名義変更

建物の中には、登記がされていないものもあります。

このような建物についても、各自治体で固定資産税等を課税するために、台帳に名義人が記載されており、この名義も変更しておく必要があります。

各自治体が申請用紙を用意していますので、その用紙を用いて、名義変更を行うようにしてください。

5 専門家への依頼を検討

不動産の名義変更には多くの書類を必要としますし、名義変更の申請書を作成することも専門的な知識を要する面もあります。

正確な名義変更をするためには、専門家に依頼して、手続きを進めることも検討するとよいかと思います。

私たちは、このような相続登記に関するご相談もお受けしています。

不動産を相続され、相続登記が必要な方は、まずご相談ください。

私たちが相続案件を得意とする理由

1 相続案件を集中的に取り扱っていること

私たちは、相続をはじめ様々な分野において、分野別に各自の案件を担当しております。

これは、1人であらゆる分野を網羅的に取り扱うよりも、特定の分野を集中的に取り扱う方が、圧倒的に多くの経験を積むことができると考えているからです。

相続については、相続案件を得意とする弁護士・税理士らが、集中的に相続業務を取り扱っております。

2 弁護士法人心の弁護士・税理士法人心の税理士がトータルサポート

相続では、生前の相続対策としての遺言書、相続開始後の遺産分割など様々な場面で、誰がどれだけ財産を相続すると、いくら相続税がかかるのかという税金の視点が欠かせません。

弁護士法人心の弁護士と税理士法人心の税理士が、法律・税金の両方の立場からトータルサポートさせていただくことで、お客様にとって最適なご提案をいたします。

3 綿密な打合せをしやすい環境作り

相続案件では、多くの場合、相続財産の調査、相続人の調査、単純承認・限定承認・相続放棄手続きの選択、遺産分割協議についての方針決定などのため、お客様との打合せを複数回行うことになります。

当事務所は、岐阜駅から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分という、アクセスのよい場所にあります。

また、指定の駐車場であれば、契約いただいたお客様への駐車券サービスも行っておりますので、打合せが複数回になったり、打合せ時間が長引いたりした場合でも、駐車料金を心配される必要はありません。

法律事務所の中には、裁判所近くに事務所を設けているために、最寄り駅から距離が遠かったり、駐車場がなかったりする場合もあります。

相続についての相談先を選ぶ際は、打合せをしやすい環境かどうか、あらかじめ確認されることをおすすめします。

法定相続分の意味合い

1 法定相続分どおりに相続をする必要はない

相続では、法律で法定相続分というものがあり、きちんと分け方が決まっているものだという印象をお持ちの方もいらっしゃると思います。

例えば、亡くなった方に妻(配偶者)と子ども2人がいる場合、それぞれの相続分は、妻が2分の1、子どもが4分の1ずつになると説明されます。

参考リンク:政府広報オンライン・法定相続

たしかに、この説明は、民法で定められている法定相続分の説明としては正しいといえます。

しかし、実際の相続をこの法定相続分どおりにしなければならないわけではありません。

2 遺産分割協議をする場合の法定相続分の意味合い

遺産分割協議をする場合、遺産分割協議はあくまで相続人全員の合意によって成立しますので、特定の相続人の取得分が少なくても、その相続人がそれで納得していれば問題はありません。

むしろ、形式的に、法定相続分にしたがって平等に取得することが、すべての相続において望ましいというわけではありません。

例えば、相続財産に不動産がある場合、すべての相続人がすべての不動産をその法定相続分の割合で共有とすれば平等だといえるのかもしれませんが、権利関係が複雑になったり、共同して管理や処分をしたりすることが必要になってしまうため、相続人にとって望ましいものとはいえないケースもあります。

不動産を遺産分割する方法については、こちらで詳しく説明していますので参考にご覧ください。

ただし、相続人にはあくまで法定相続分という権利があるわけですから、これを基準にしながら遺産分割協議を進めていくということは合理的な進め方であるとはいえます。

3 遺言書を作成する場合の法定相続分の意味合い

遺言者は、遺言書を作成することで、相続人それぞれの相続分を指定することができますので、法定相続分どおりに相続させなければならないわけではありません。

例えば、上の例でいうと、妻の相続分を3分の2、子どもの相続分を6分の1ずつというように相続分を指定することもできます。

ただ、実際には、相続人それぞれの相続分を指定するというよりも、特定の財産を、誰に、どのように相続させるかという内容の遺言書が作成されることが多いといえます。

どのような遺言書の内容になるかというと、同じく上の例の場合、妻に自宅を相続させ、預貯金は妻が2分の1、子どもそれぞれが4分の1ずつ相続させるといったものです。

ただ、遺言書を作成する場合には注意をしなければならない点があります。

相続人の一部には遺留分が認められており、これを侵害するような遺言書である場合には、自らの侵害された遺留分を取り戻すことを請求することができます。

このような遺留分を侵害する内容の遺言書であっても法的には有効ですし、遺留分を侵害されていたとしても、その相続人が請求をしなければ問題はありません。

しかし、相続人の間でのトラブルにつながりかねないため、遺留分に配慮した遺言書とすることが必須かと思います。

どのような遺言書が、遺言者と相続人にとって望ましい内容なのかは非常に難しい点ですので、遺言書を作成される際には、このような観点からのアドバイスにも対応できる専門家に相談していただくことをおすすめします。

遺産分割調停はどのような手続きなのか

1 遺産分割調停は本当に敷居が高いのか

相続が発生した後には、相続人同士で遺産の分け方を話し合うことが多いと思います。

ただ、相続人同士で直接話合いをすると、感情的になってしまったり、相続そのものとは関係の無いことを色々話し始めてしまったりして、協議がうまくいかないこともあります。

そのような場合に利用できる有効な手続きとして、家庭裁判所の遺産分割調停があります。

実際に私たちが相続の相談をお受けする中でも、調停=裁判所=敷居が高いというイメージが先行し、「なるべく調停はやりたくない」と考える方が大勢いらっしゃいます。

しかし、実は、当事者間でずるずると話合いを続けるより、調停の手続きを利用した方が、遺産分割がスムーズに進むこともあります。

2 遺産分割調停はどのような手続きなのか

そもそも、遺産分割調停とはどのような手続きなのでしょうか。

調停とは、家事審判官という裁判官と2人または3人の調停委員から組織される調停委員会が、申立人、相手方それぞれから言い分を聞き、話合いで解決できるように斡旋する手続きです。

調停委員は、一般市民の良識を手続きに反映させるため、社会生活上の豊富な経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。

3 遺産分割調停の始め方

遺産分割調停の始め方は、申立てをしたい人が、申立人以外の共同相続人全員を相手方として申立てをします。

参考リンク:裁判所・遺産分割調停

申立てをする際には、所定の申立書の他、亡くなった方の最後の住所地が分かる住民票の除票、相続人の住所地が分かる住民票、相続人が誰かを確定するのに必要な分の戸籍、相続財産である不動産の全部事項証明書など、様々な書類が必要になります。

最初にこれらの書類をしっかり整理して裁判所に提出することで、申立後の調停がスムーズに進みます。

4 遺産分割調停で解決しない場合には

遺産分割調停で解決しない場合には、審判の手続きに移ることとなります。

調停が不成立となった場合には、自動的に審判の手続きが開始されます。

審判は、家事審判官である裁判官が法律に従って判断する手続きです。

調停段階では当事者の前にあまり出てこない家事審判官が、直接審判の席に現れ、当事者から話を聞き、遺産をどのように分けるかの判断をします。

5 遺産分割調停の手続きを十分に利用するために

相続人同士で話し合いがまとまらない場合、このように遺産分割調停を利用することも方法の一つですが、申立てをすれば自動的に問題が解決できるわけではありません。

財産の内容やそれを裏付ける資料を整えた上で適切に主張していかないと、調停が始まった後も、資料の整理のためだけに何度も時間を取られてしまったり、場合によっては、手続きが難航することもあります。

このような裁判手続きの場合には、相続の事件に慣れた弁護士に任せた方が安心です。

また、裁判所で調停を担当している調停委員には、それぞれに個性があり、話のまとめ方や相続に対する考え方も様々です。

したがって、申立てを行う家庭裁判所で多くの事件を担当している弁護士に任せた方がよいかと思います。

相続放棄と相続分の放棄、相続分の譲渡の違い

1 遺産相続の争いに関わりたくないという場合

遺産分割協議は、原則として相続人全員で行われます。

そして、この協議は、時に親子間や兄弟間に激しい感情的対立をもたらすことがあります。

そのため、遺産は相続しなくていいからこのような争いごとに関わりたくないという方もいらっしゃるかと思います。

では、そのようなとき、遺産分割協議から抜けるにはどうしたらよいのでしょうか。

方法としては、①相続放棄、②相続分の放棄、③相続分の譲渡の3つがあります。

2 相続放棄

相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

申述をする家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

この相続放棄の申述には期間制限があり、法律上は、相続が開始し、自分が相続人となっていることを知ってから3か月以内にしなければならないとされています。

この3か月の期間のことを熟慮期間といい、この期間を過ぎると原則として相続放棄をすることができなくなってしまうため注意が必要です。

相続放棄に関する注意点について、詳しくはこちらもご覧ください。

申述を行い、家庭裁判所で申述が受理されれば、相続開始時から相続人ではなかったとみなされるので、遺産分割協議に関わらなくて済むようになります。

3 相続分の放棄

相続分の放棄とは、遺産の自己の持分を放棄することについて他の相続人との間で合意を結ぶことであり、これにより遺産分割協議から抜けることが可能となります。

相続分の放棄は、前述の相続放棄と名前はよく似ていますが、手続きとしては異なるものです。

放棄した相続分は、基本的には、他の相続人へ、その法定相続分に応じて分配されます。

相続分の放棄は、相続放棄と異なり、家庭裁判所に申述する必要もありませんし、時期の制限もありません。

ただ、すでに遺産分割調停がなされている場合に、相続分の放棄をする際は、「相続分放棄証書」と「手続からの排除申出書」を作成し、裁判所に提出する必要があります。

4 相続分の譲渡

相続分の譲渡とは、相続人の地位を他人に譲り渡すことをいいます。

相続分の放棄と同じく、家庭裁判所に申述する必要はなく、期間の制限もありません。

相続分の放棄と異なる点として、①特定の相続人の相続分だけを増やすことができるため、例えば仲の良かった相続人の相続分だけを増やすということができるという点や、②譲渡の対象は、相続人に限られず、全くの他人に譲渡することもできるという点などがあります。

譲渡した後は相続権がなくなるため、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。

この手続きに関しても、すでに遺産分割調停がなされている場合は、「相続分譲渡証書」と「手続からの排除申出書」を作成して裁判所に提出する必要があります。

5 ご相談は当事務所まで

遺産相続に関わりたくないのであれば、相続開始後ただちに相続放棄をするのがよいかと思います。

また、これまでに紹介してきた方法には、それぞれメリットもあればデメリットもあります。

そのため、どの方法で遺産相続との関わりをなくすのかは慎重に判断しなければなりません。

もっとも、遺産分割において揉めないようにするためには、事前に遺言によって準備をしておくことも重要です。

事前に準備を行う際には、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるのが望ましいと思います。

当事務所は、岐阜駅から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分の場所にあり、気軽にご相談しやすい立地となっています。

相続に関する諸手続や遺産相続のトラブルについてお困りの方は、お気軽に私たちまでお問い合わせください。

相続財産の範囲

1 相続財産の範囲

相続が開始すると、亡くなった方のすべての権利義務は、相続人が引き継ぐことになります。

この「すべての権利義務」には、それぞれの不動産や動産などの権利、他人に対する債権や債務、契約上の地位など、あらゆるものが含まれます。

注意していただきたいのは、「義務」の方の債務についても相続の対象になるということです。

つまり、相続人が多額の債務を負うこともありますので、その場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要もあるかと思います。

契約上の地位も対象に含まれますから、賃借人や賃貸人の地位も承継されます。

被相続人が農地を所有していた場合には、その土地も相続の対象となります。

相続により農地を承継した場合には、農地法第3条に定められている許可は必要ありませんが、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をする必要があります。

2 相続財産の範囲につき争いがある場合

⑴ 遺産の範囲確定の必要性

特定の財産が、生前の被相続人の遺産であるかどうかについて争いがある場合、遺産分割の手続きをどのように進めることになるのでしょうか。

結論としては、遺産分割に先立って、調停や訴訟等により遺産の範囲を確定することが望ましいということになります。

この点について詳しく説明をすると、以下のとおりです。

遺産分割においては、特定の財産が遺産になるかどうかを「遺産の範囲の問題」としており、これは遺産分割における前提問題として扱われています。

さらに、この遺産分割における前提問題を、裁判手続きでどのように扱うのかという手続き上の問題があります。

最高裁判所の判例(最判昭和41年3月2日民集20巻3号306頁)によると、家庭裁判所は、遺産の範囲などの遺産分割の前提事項について当事者に争いがある場合でも、遺産分割審判において、その前提事項について審理判断した上で、遺産分割を行うことができるとしています。

しかし、家庭裁判所が、遺産分割審判において前提事項に関する審理・判断をしたとしても、その前提事項には民事裁判における判決に認められた効力(既判力といって、判断内容に関して、裁判所と当事者を拘束する効力が認められています。)が生じないとされています。

このため、遺産分割審判の内容に不服がある当事者が、遺産分割審判とは別に、遺産の範囲確認のための民事訴訟を提起することは妨げられないということになり、審判とは異なる結論になる可能性が残ってしまいます。

このような遺産分割審判後の紛争の蒸し返しのおそれを考えると、遺産分割審判に入る前に、民事訴訟などによって遺産の範囲を確定させておいた方がよいということになります。

⑵ 遺産の範囲確定の手続き

遺産の範囲の確定にあたっては、まず、遺産の範囲確認の調停を申し立てることができ、相手方の住所地が岐阜市内であれば、岐阜家庭裁判所に調停を申し立てられます。

調停が不成立となった場合は、遺産確認の訴えを提起することができ、被告の住所地などの普通裁判籍所在地または被相続人の普通裁判籍所在地が岐阜市内であれば、岐阜地方裁判所に訴えを提起することができます。

なお、この訴訟は固有必要的共同訴訟といって、共同相続人全員が原告または被告として訴訟に関与する必要があり、関与していない相続人がいれば訴えは却下されてしまいます。

3 相続財産にあたらない財産

亡くなった方の財産であっても、次に挙げるものは、例外的に相続財産にはあたらないので注意が必要です。

⑴ 一身専属権

被相続人の一身に専属したものは相続人に承継されないとされています。

この「一身専属権」とは、個人の人格・才能や個人としての法的地位と密接不可分の関係にあるため、他人による権利行使を認めるのが不適当である権利のことをいいます。

例えば、親族への扶養請求権、婚姻費用分担請求権、生活保護受給権、年金受給権、公営住宅の使用権などが、一身専属権にあたるとされています。

ただし、過去にすでに発生し、調停や訴訟により金額が確定している扶養請求権や婚姻費用分担請求権は、一身専属権とはならず、相続の対象になるとされています。

⑵ 祭祀財産

祭祀財産は祭祀承継者が承継するとされており、相続財産とは別のものとして扱われます。

祭祀財産とは、例えば、系譜、位牌、仏具、神棚、墳墓などのこといいます。

遺骨についても、祭祀承継者に帰属するとした判例もあります(最判平成1年7月18日家月41巻10号128頁)。

祭祀承継者は、①被相続人の指定で、②指定がない場合は、慣習で、③慣習が明らかでない場合は審判で定められるとされています。

なお、被相続人によって祭祀承継者として指定された者は、これを辞退することもできるとされています。

⑶ 死亡退職金

死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員の死亡に際して、勤務先から支払われる退職金です。

最判昭和55年11月27日民集34巻6号815頁は、退職手当に関する規程において、受給権者の範囲・順位を民法の規定と異なる定め方をしている場合には、死亡退職金の受給権は相続財産とはならず、規程上で受給権が認められている者の固有の権利になるとしています。

ただし、場合によっては、死亡退職金を特別受益として扱う可能性があります。

⑷ 死亡保険金

死亡保険金は、受取人が相続人の一人であったとしても、相続財産には属さないとされています。

最判昭和40年2月2日民集19巻1号1頁は、受取人が「相続人」と定められている場合も、死亡保険金は相続財産には属さず、相続人固有の財産になるとしています。

さらに、生命保険の受取人は相続人である必要もありませんので、生命保険を受け取る相続人は、相続放棄をしたとしても、死亡保険金を受け取ることができます。

生命保険の受取人が相続人とされており、相続人が複数いる場合には、保険契約の約款で各人が受け取るべき割合について定められているとおりに、保険金を受け取ることになります。

死亡退職金と同様に、場合によっては、死亡保険金が特別受益として扱われることもあります。

4 被相続人の金銭債務

⑴ 金銭債務の承継

金銭債務は、相続の開始により、当然に法定相続分に応じて相続人の間で分割されるとされているため、遺産分割の対象にはなりません。

被相続人の債務が連帯債務である場合も、同様です。

例を挙げて説明すると、AとBが400万円の連帯債務を負担しており、Aが亡くなって、相続人の妻aと子b、cが相続したとします。

この場合の妻aの法定相続分は2分の1、子b、cの法定相続分はそれぞれ4分の1ですので、400万円の連帯債務について、妻aは200万円の限度で負担し、子b、cは100万円の限度で負担することになります。

保証債務についても、連帯債務と同様に、法定相続分に応じて当然に分割されることになります。

⑵ 承継されない債務

一部の保証債務については、相続による承継の対象になりません。

ア 根保証債務

根保証とは、保証人が、債権者と債務者の間の継続的な関係から生じる不特定の債務を担保するものです。

例えば、会社が金融業者から事業資金の融資を受け、社長が個人保証する場合に、一定の期間を定め、その期間内であれば何度でも借入れと返済を繰り返すことができることとし、その期間内に生じた不特定の債務を社長が個人保証するといったものが根保証にあたります。

判例は、かつて、保証限度額と保証期間の定めのない根保証債務について、特段の事由のない限り、相続人が承継するものではないとしていました(最判昭和37年11月9日民集16巻11号2270頁)。

現行民法では、一定の根保証債務は保証人の死亡により元本が確定するとされており、相続人の負担を限定しようとしています。

ただし、賃貸借契約期間中に発生する賃借人の賃料債務や損害賠償債務を保証する場合は、判例は、保証債務自体が相続の対象になるとしています(大判昭和9年1月30日民集13巻103頁)。

イ 身元保証債務

被用者が使用者に対して負う損害賠償債務を、保証人が担保するものです。

判例は、身元保証債務は原則として相続されないとしています(大判昭和18年9月10日民集22巻948頁)。

5 被相続人の契約上の地位

⑴ 契約上の地位の承継

被相続人の契約上の地位も、原則として、相続人に承継されますが、例外的に当事者の死亡により当然に終了するものもあります。

使用貸借や委任、組合契約における地位が、これにあたります。

⑵ 使用貸借契約について

使用貸借契約とは、無償で他人の物を使用する契約のことをいいます。

家族に対して好意で土地や建物の使用を認め、家族がそこに居住したり、事業を営んでいたりする場合は、使用貸借契約が締結されているものとして扱われることが多いです。

民法では、借主の死亡により、使用貸借契約は終了するとされています。

しかし、不動産について使用貸借契約が締結されている場合に、借主である被相続人の死亡により、残された家族が即座に立ち退きしなければならないとすることは、残された家族にとって酷であることもあります。

このため、過去の裁判例の中には、借主が死亡したとしても、土地に関する使用貸借契約が当然に終了するということにはならないとしたものもあります。

同種の事案で、裁判所がどのような結論を出すかは不透明ですので、残された家族としては、貸主との間で賃貸借契約を締結し直した方が妥当な解決となる場合も多いと考えられます。

相続で困ったときは誰に相談すればよいか

1 相続手続きが大変なのには理由がある

⑴ 調査事項が多い

相続手続きは大変だといわれることには、理由があります。

その理由の一つは、「調査事項が多い」ということです。

相続手続きを行う際には、前提として、様々な調査をする必要があります。

この調査の一つに、誰が相続人となるのかを確定する相続人調査があります。

この相続人調査は、亡くなった方や相続人の戸籍を取得することで進めていきます。

戸籍を取得するには、役所で手続きをする必要があります。

遺産分割協議が必要な場合には、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せる必要がありますし、相続人が兄弟姉妹である場合には、両親の出生から死亡までの戸籍も必要になりますので、場合によっては膨大な戸籍を揃えなければなりません。

このようにして、相続人調査のための戸籍収集を進めていきます。

もう一つの調査は、亡くなった方にどのような財産があるのかの相続財産調査です。

この調査においては、各財産の内容によって、相続手続きに必要な書類が異なります。

例えば、不動産であれば、登記の内容の分かる書類や固定資産税評価額の分かる資料などが必要になります。

預貯金であれば、各金融機関の通帳や残高証明書などの財産内容の分かる資料が必要です。

相続財産の内容がシンプルであればいいのですが、不動産が各地にある場合や、多くの金融機関に口座がある場合には、そろえなければいけない資料も多くなっていきます。

このように、相続手続きにおいては、前提として、相続人や財産の調査をするために多くの書類を集める必要があり、相続人が各地に多数いる場合や、財産が複数の市町村や金融機関、証券会社などに分散している場合には、調査のための書類の取得などに多大な手間がかかることにもなりますし、その分の時間もかかることになります。

⑵ 期間制限のある手続きもある

相続手続きの中には、期間の制限のあるものもありますので、注意が必要です。

例えば、相続放棄は原則として自分が相続人であることを知ってから3か月以内、相続税の申告は被相続人が死亡したことを知ってから10か月以内、遺留分侵害額請求は自らの遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行わなければなりません。

自分が相続放棄をすべきなのかどうか、自分の遺留分が侵害されているのかどうか、自分が相続税申告をしなければならないのかなどは、遺産の内容や評価額、債務の内容、自らの相続割合が分からなければ判断できない場合が多いかと思います。

そのため、まず先に相続人と相続財産の調査を済ませなければならないことになります。

身内が亡くなられた後には、お葬式や初七日、四十九日法要など、相続手続き以外にも行わなければならない行事が続きますし、相続人にとっては大事な人が亡くなられたことによるショックもあるかと思います。

そのような状況でも、期間制限のあるものについて、その期間内に上に述べたような手続きをしなければならないというのは、相続人にとっては想像以上に大変な作業となります。

⑶ 分割方法が決まらないケースも多い

相続手続きにおける調査も終えて、いざ相続人で遺産の分割方法を決めようとなっても、誰がどのような財産を取得するのかで争いになることも少なくありません。

もともと相続人同士の仲が悪ければもちろんのこと、相続人同士の関係が相続手続きの前には良好であっても、金銭が絡むと話がこじれてしまうケースは多々あります。

意外に思われるかもしれませんが、遺産分割協議がこじれるケースは、遺産の総額が多い場合だけではありませんし、むしろ相続財産が多くないからこそ揉めるということもあります。

令和6年の統計によると、全国の家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割についての紛争は、遺産総額5,000万円以下のものが約77%となっています。

そのうち1,000万円以下のものですと全体の約35%になっており、必ずしも、遺産総額が多いから紛争になりやすいというわけではないことが分かります。

このように、当事者同士で話し合った結果、遺産の分割方法で揉めてしまうと、相続人同士の話合いだけでは決着がつかず、裁判手続きをする必要が生じてしまうことになります。

裁判手続きには時間も手間もかかりますので、相続手続きの進展がないのにストレスばかりが溜まっていくという事態になってしまうおそれもあります。

2 相続で困ったら相続に取り組んでいる事務所に相談を

⑴ 相続に強い弁護士に相談をすべき

このように、相続の場面では、相続財産調査や相続人調査などの必要な手続きがたくさんあり、しかも、それを一定の期間内に済ませなければ多大な不利益を被る場合もあります。

このような手間やリスクは、相続人にとっては物理的にも、心理的にも非常に重い負担となることも多いと思われます。

遺産分割について当事者同士で話し合うだけでは、法律上の観点から、その分割方法が妥当なのかどうかの判断ができないでしょうし、中には、本当は主張できるはずの権利を主張できない相続人が出てくるおそれもあります。

このような負担とリスクを避けるため、弁護士に相続手続きを任せれば、必要な相続手続きを代わりにしてもらうことができますし、それぞれの相続人にとっては、法律にのっとった方法での分割の仕方を主張することもできます。

ここで大事なのは、相続案件を多数取り扱っており、相続に強い弁護士に相談をすべきということです。

そのような弁護士であれば、相続に関する多くの経験から、相続手続きにおいてどのような問題が生じるおそれがあるか、相続人同士でどのような点が揉めやすいか、最終的にどのような結論になるのかなどの見通しを立てることができます。

そうすると、遺産分割協議をスムーズに進めることができる可能性が高くなります。

⑵ 税務にも詳しい専門家に相談をすべき

相続は税務の問題と非常に密接した関係にあります。

遺産を相続すると相続税がかかる場合がありますし、相続税の他にも税金がかかるのかどうか、かかる場合にはどのような税金がかかるのかを検討しなければならないケースもあります。

また、遺産の分割方法によっては、相続税の控除が使えなくなったり、思わぬ税負担が生じてしまったりする場合もありますので、遺産分割時には税務の観点からのチェックが不可欠です。

もっとも、相談先をそれぞれ別々に探すとなると、お互いに連携を取ることができなかったり、余分な手間もかかったりしてしまいます。

そこで、相続において弁護士や税理士がお互いに連携できる体制をとっている事務所であれば、別々の事務所に足を運んで、一から説明をし直すといった手間を節約できます。

このように、相続手続きを依頼する場合には、相続に関する法務と税務の両方の観点からアドバイスなどを行ってくれる事務所や専門家に依頼することが重要です。

相続開始後のスケジュール

1 まずは相続のタイムスケジュールの把握が重要

ご家族が亡くなられた場合、その悲しみや、お通夜やご葬儀の準備などのため、相続について気にする暇もないことが多いと思います。

しかし、相続手続きには期限があるものや、多くの準備を要するものもあるため、事前に必要な手続きを確認し、そのタイムスケジュールを把握して、計画的に行動することが重要になります。

2 相続財産調査

相続財産調査では、不動産や預金などのプラスの部分だけでなく、ローンなどのマイナスの部分についても調べる必要があります。

プラスの部分よりもマイナスの部分が多い場合、相続放棄をすれば、プラスの部分を引き継ぐことができなくなりますが、マイナスの部分についても引き継がなくてもよいこととなります。

ところが、この相続放棄には期限があり、その期限内に家庭裁判所で申述しなければなりません。

申述を行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄するところです。

相続放棄は、マイナスの資産が多い場合は非常に有効な手段ですので、相続放棄するかしないかの判断を行うためにも、相続財産の調査は真っ先に行うべき事項だといえます。

3 遺言書の有無の調査

遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく、遺言書のとおりに遺産を引き継ぐことができますので、遺言書の有無は非常に大事です。

一般的に用いられる遺言の方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、一部の箇所を除き、自筆で作成するという方式です。

遺言書を書かれた方自身で保管されることが多いですので、自宅の引き出しや仏壇、貸金庫を探すと出てくることがあります。

ご自宅などに保管されていた自筆証書遺言は、検認をする必要があります。

一方、公正証書遺言は、公証役場において公証人に作成してもらう方式で、原本が公証役場に保管されます。

被相続人の死亡後であれば、相続人は、公正証書遺言が存在するかどうかについて、全国どこの公証役場でも確認することができます。

そのため、被相続人が公正証書遺言を作成していた公証役場以外の公証役場でも、遺言の有無を検索することができます。

4 相続人調査

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

もし、一部の相続人が欠けた状態で遺産分割協議書を作成したとしても、その遺産分割協議書は法的には無効となってしまいます。

後で遺産分割協議書が無効になる事態を避けるためには、前もって、被相続人の出生から死亡までの戸籍をそろえて、相続人をすべて調べる必要があります。

戸籍謄本は、市区町村の窓口等で取得できます。

参考リンク:岐阜市・戸籍謄本・戸籍抄本を窓口で請求する

5 遺産分割協議・遺産分割協議書作成

6 相続財産の名義変更や預金の払戻し

作成した遺産分割協議書を用いる等の方法で、相続財産の名義変更や預金の払戻しを行います。

不動産の名義変更については、法務局において、一定期間内に相続登記の申請を行う必要があります。

預金の払戻しについては、それぞれの金融機関とやり取りをし、金融機関の所定の書式を作成し、手続きを進めることとなります。

預金を相続する手続きについて、詳しくはこちらもご参照ください。

いずれの場合も、遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明を添付して、手続きを進めることが多いかと思います。

7 相続税の申告

遺産総額が基礎控除額以下なら、相続税はかからないため申告は不要です。

遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税が課税されることとなりますので、決められた期限内に、相続税の申告と納付を行う必要があります。

遺産総額が基礎控除額を超える場合であっても、小規模宅地の特例などの適用を受けることにより、結果的に相続税が課税されないこととなることもありますが、この場合には、特例などの適用を受けるために相続税申告を行う必要があります。

申告・納付が必要にもかかわらず、それをしなかった場合は、延滞税や無申告加算税が課税されるなどの様々な過料がありますので、注意が必要です。

相続をしないことを検討されている場合

1 相続人は相続放棄をするかどうかを自由に決めることができる

相続の際は、亡くなった方の遺産を相続するという選択肢の他にも、相続しないことを選ぶ方もいらっしゃるかと思います。

相続人の方が、「相続をしたくない」と思われる理由には様々なものがあります。

たとえば、被相続人に借金がたくさんある場合や、被相続人と生前疎遠だったため財産があったとしても相続することを望まない場合、自分の生活が安定していて財産は必要ないと考える場合、相続財産の管理に手間がかかると予想される場合など、様々な事情があります。

相続人が相続放棄をしたいと考える場合には、その理由が何であっても問題はなく、その方の自由な判断で決めることができます。

そのため、相続人自身が多くの借金を背負っており、相続をすれば財産を取得することができる場合であっても、債権者のために相続放棄をしてはならないというわけではありません。

2 法律上の相続放棄と事実上の相続放棄との違い

遺産分割協議の結果、自分には取得する財産がなかったため、相続放棄をしたと勘違いしてしまう方もいらっしゃいますが、このようなことを「事実上の相続放棄」といい、「法律上の相続放棄」とは異なる結果になることに注意が必要です。

法律上の相続放棄をした場合と事実上の相続放棄をした場合との最も大きな違いは、被相続人の債務を引き継がなくて済むかどうかという点です。

法律上の相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになりますので、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がなくてもよいこととなります。

これに対して、遺産分割協議を行い、事実上の相続放棄しかしていない場合は、財産を何も取得しなかったとしても、その相続人は、被相続人の債権者に対して、「私は相続放棄をしたから、借金も返さなくていい」と主張することはできません。

このことは、相続人が話し合って、特定の人が債務を負担し、他の人が債務を負担しないことを合意した場合であっても、債権者がそのような相続人同士の合意に拘束される理由はないため、この結論は変わりません。

特定の相続人のみが債権者に対する債務を引き継ぐためには、「特定の相続人が被相続人の債務をすべて引き継ぎ、それ以外の相続人は債務を免れることとする」(免責的債務引受)ことを、債権者も交えて合意する必要がありますが、このような合意がなければ、どのような立場であっても、債権者との関係では相続人として借金を返さなければならない事実は変わりません。

そのため、相続で取得する財産が必要ないのであれば、事実上の相続放棄ではなく、法律上の相続放棄をしておくべきだといえます。

法律上の相続放棄をするためには、民法で定められた期限内に、家庭裁判所で決められた手続きをしなければならないという点に注意する必要があります。

3 相続放棄の手続き

相続放棄の手続きをするためには、自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申述の受理を申し立てる必要があります。

亡くなった方の最後の住所が岐阜市であれば、岐阜家庭裁判所が管轄裁判所になります。

例外的に、相続人となったことを知ったときから3か月を過ぎても相続放棄ができる場合もありますが、認められるケースは限られていますので、3か月以内に確実に手続きがとれるように準備しておくべきかと思います。

相続放棄の手続きをする前に、被相続人の財産を処分するなどの行動をとったり、事実上の相続放棄であっても遺産分割協議に参加してしまったりすると、相続放棄ができなくなる場合がありますので、注意してください。

相続人にとって、事実上の相続放棄をするのか、法律上の相続放棄をするのかによって法的に大きな違いが生じます。

判断に迷われた場合や専門家に手続きを依頼して確実に法律上の相続放棄をしたいという場合には、専門家にご相談ください。

相続の情報の掲載

相続に関する様々な情報を掲載しています。手続きにおける注意点や専門家への相続のご相談に関すること等、参考になるかと思いますので、一度ご覧ください。

JR岐阜駅からの岐阜オフィスへの行き方

1 中央北口(2階)から駅を出ます

JR岐阜駅からお越しになる場合、中央北口が当オフィスに最も近い出口となります。

そのため、中央改札口から改札を出て、そのまま1階へ下りずに中央北口(2階)を目指してください。

2 斜め右の通路へ進みます

中央北口から駅を出たら、通路が左右に延びていますので、斜め右にある通路へ進んでください。

3 道なりに進みます

途中で「D」や「E」と書かれたエレベーターがありますが、それらを通り過ぎて通路を道なりに進んでください。

4 愛知銀行岐阜支店の表示のある角を右へ曲がります

「C」と書かれたエレベーターを通り過ぎると、正面に「愛知銀行岐阜支店」という表示が見えます。

その表示のある角を右へ曲がってください。

5 通路を直進します

右へ曲がったあとは、通路を道なりに進み続けてください。

しばらく進むと、前方に「A」と書かれたエレベーターと黄色い建物が見えてきます。

6 1階へ下りて当オフィスへお越しください

当オフィスは、黄色い建物の4階にあります。

「A」のエレベーターや、その左手にあるエスカレーターまたは階段で1階まで下りてオフィスまでお越しください。

当オフィスへの行き方

JR線を使って来所される方は、こちらを参考にしていただければと思います。来所いただく途中で道が分からなくなった場合は、お電話にてスタッフがご案内いたします。

名鉄岐阜駅からの岐阜オフィスへの行き方

1 改札を出て1階へ下ります

名鉄岐阜駅からお越しになる場合、中央改札口から改札を出ていただくと、お越しいただきやすいです。

中央改札口を出ると、正面にエスカレーターと階段がありますので、そちらから1階へ下りてください。

2 左を向き、しばらく歩道を進み続けます

1階に下りたら左を向き、歩道を進み続けます。

3 事務所に到着です

そのまま歩道を進み、たんぽぽ薬局名鉄岐阜店も通り過ぎてさらに少し進むと、左手前方に黄色い建物が見えてきます。

そちらの建物の4階に当オフィスがあります。

写真付きで説明しています

名鉄線で当オフィスへお越しいただく予定の方は、こちらの行き方をご参考ください。当オフィスは、名鉄岐阜駅からも徒歩でお越しいただきやすい立地にあります。